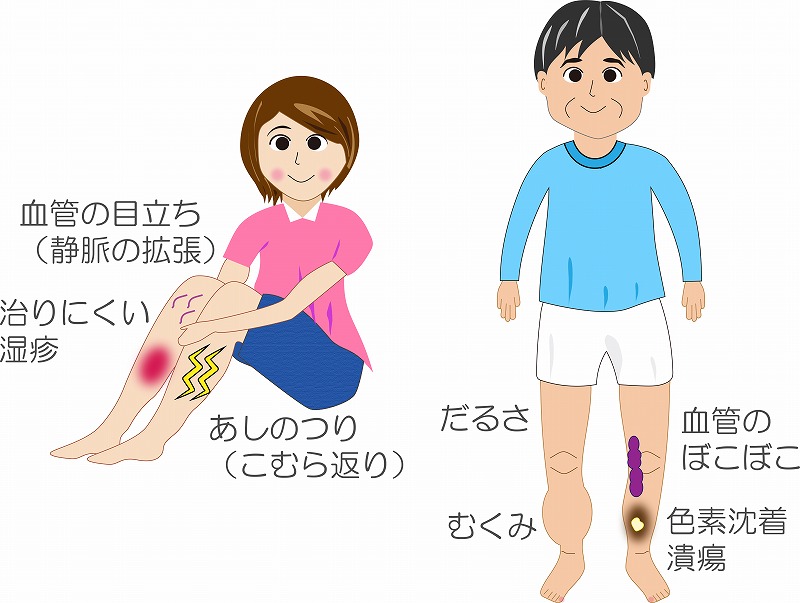

このような症状はありませんか?

下肢静脈瘤は単に足の血管がぼこぼこするだけだと思われがちですが、足のだるさ、むくみ、こむら返り(つり)など様々な症状がみられます。とくに、だるさやこむら返りは、下肢静脈瘤との関連が強い場合には、治療により改善することが多いとされています。上記症状は下肢静脈瘤以外でもみられる症状ではありますが、一度、下肢静脈瘤の診療を受けることをお勧め致します。

下肢静脈瘤は単に足の血管がぼこぼこするだけだと思われがちですが、足のだるさ、むくみ、こむら返り(つり)など様々な症状がみられます。とくに、だるさやこむら返りは、下肢静脈瘤との関連が強い場合には、治療により改善することが多いとされています。上記症状は下肢静脈瘤以外でもみられる症状ではありますが、一度、下肢静脈瘤の診療を受けることをお勧め致します。

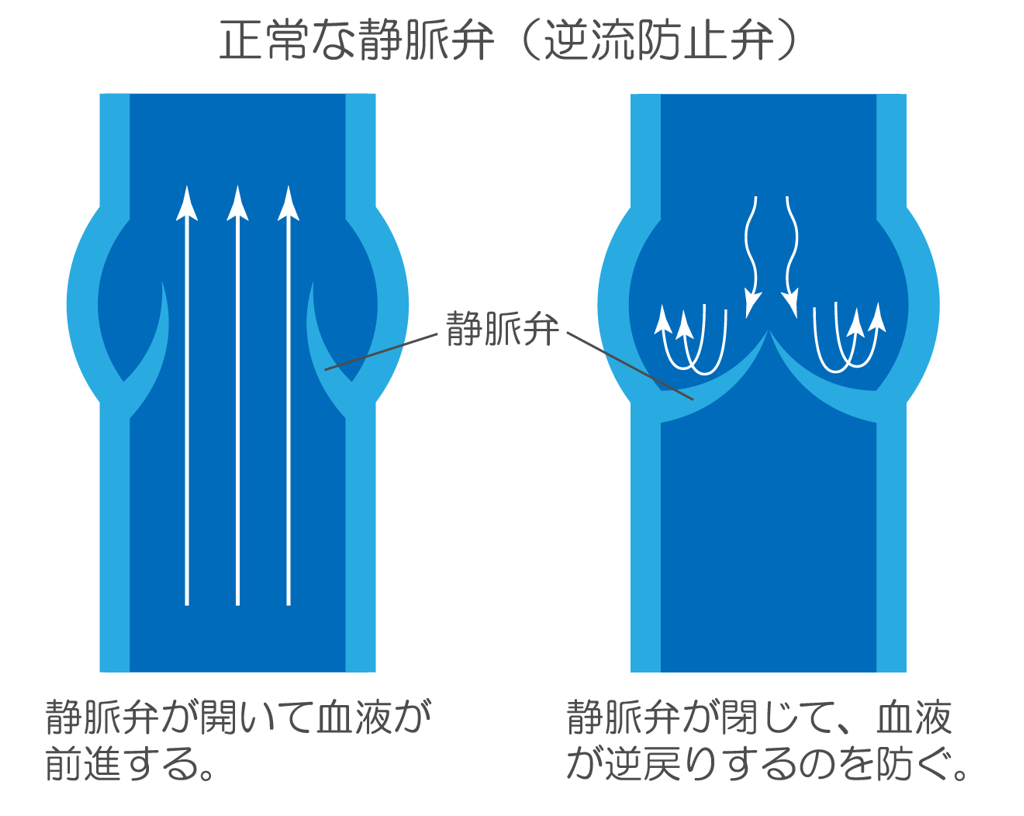

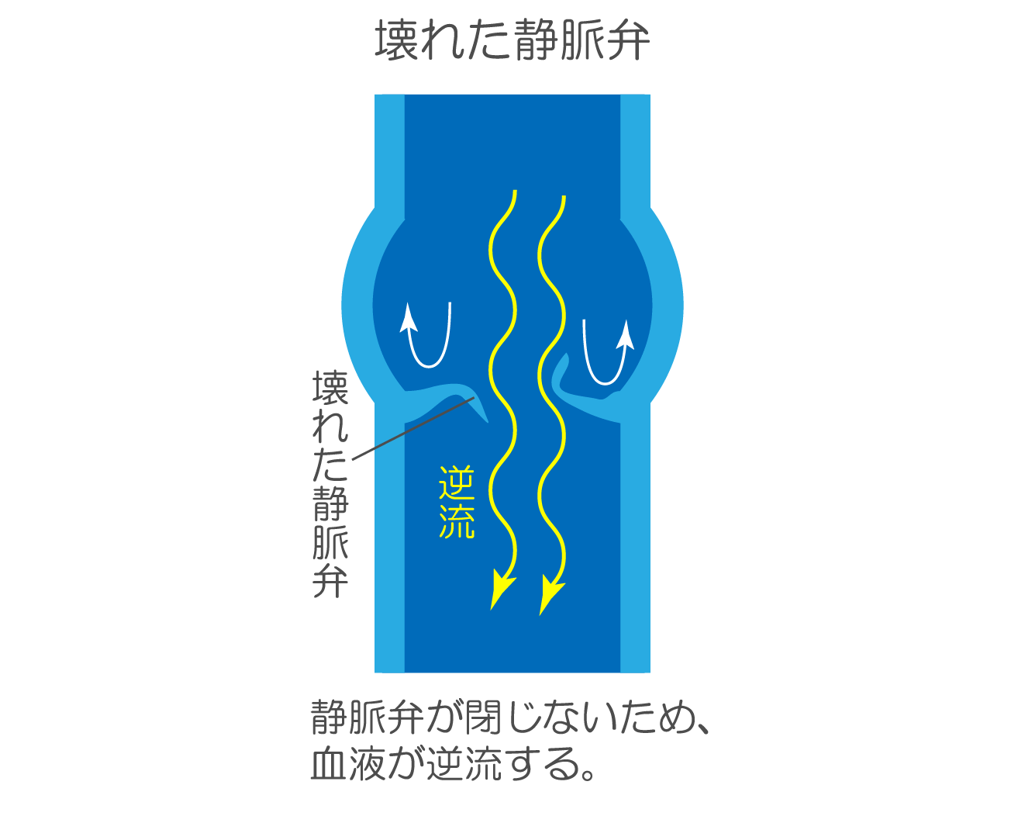

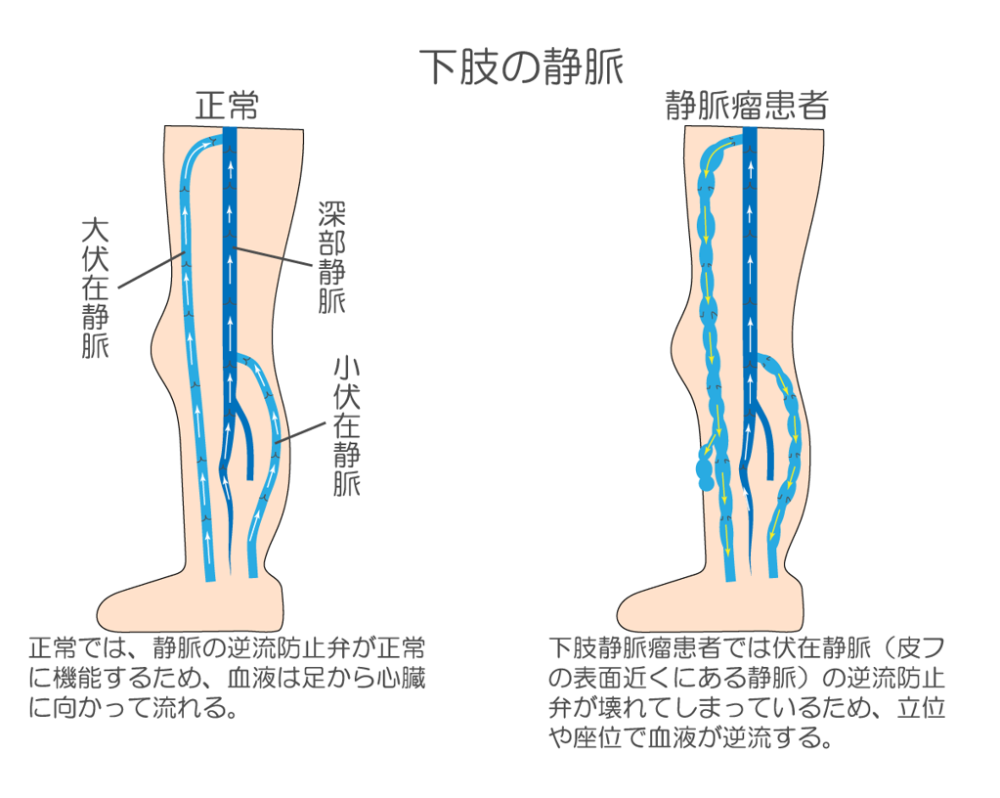

下肢静脈瘤の原因

下肢静脈瘤の原因は、足の表面近くにある静脈の逆流防止弁が壊れてしまい、立位や座位の時に、重力で血液が逆流してしまうことにあります。血液が逆流すると、静脈は拡張し、循環障害によるだるさやむくみ、こむら返りを自覚するようになります。下肢静脈瘤には、上記で説明した一次性とは別に二次性静脈瘤があります。二次性(続発性)静脈瘤は、深部静脈血栓症(エコノミークラス症候群)や悪性腫瘍など深部静脈の閉塞・狭窄による血流障害により、表在静脈に間接的に逆流が起こり、弁破壊や静脈の拡張がみられます。一般的に「下肢静脈瘤」といわれているものは、一次性であり、カテーテル治療を含めて下肢静脈瘤手術を行うことができるのは、一次性静脈瘤です。本ホームページでの「下肢静脈瘤」の説明は、一次性静脈瘤について記載しています。

下肢静脈瘤の頻度

下肢静脈瘤はめずらしい病気ではありません。日本では10人に1人が下肢静脈瘤と言われています。年齢とともに増加し、妊娠・出産により足の静脈に負担がかかるため女性に多いとされ、出産経験のある2人に1人が発症するという報告もあります。肥満や立ち仕事(理・美容師、料理人など)の方にも多くみられます。また、下肢静脈瘤の血縁者がいる方にも多くみられます。

下肢静脈瘤の種類

下肢静脈瘤には、問題となる静脈の大きさによる分類があります。伏在静脈という大きな静脈の弁不全により逆流がおこるタイプを伏在型、伏在静脈には問題がなく、支流であり側枝に逆流が生じる側枝型、そのまた支流の小さな静脈に逆流が生じる網目状、さらに小さな静脈に逆流が生じるものクモの巣状があります。

下肢静脈瘤には、問題となる静脈の大きさによる分類があります。伏在静脈という大きな静脈の弁不全により逆流がおこるタイプを伏在型、伏在静脈には問題がなく、支流であり側枝に逆流が生じる側枝型、そのまた支流の小さな静脈に逆流が生じる網目状、さらに小さな静脈に逆流が生じるものクモの巣状があります。

手術や血管内治療(カテーテル治療)を行うのは伏在型のみで、伏在静脈に逆流がない、側枝型、網目状型、クモの巣状型の治療には、弾性ストッキングや硬化療法が選択されます。

下肢静脈瘤の経過と皮フ症状

下肢静脈瘤は、放置していても命に関わったり、歩けなくなったりすることはありません。しかしながら、適切な対応をしないと、足のだるさやつり(こむら返り)で困るだけではなく、皮フには、静脈瘤以外にも、様々な症状を呈します。足の静脈の血液が交通渋滞を起こすことで、とくに膝より下の足がむくむことがあります。軽症であれば、寝ている間に交通渋滞が解消され、朝にはむくみが良くなっていることが多いですが、高度な逆流が慢性的に持続すると一日中むくんでいる場合もあります。他にも湿疹(しっしん)や足の皮フが茶褐色に変色してしまう色素沈着、さらには皮下脂肪が炎症によって固くなってしまう脂肪皮膚硬化症などを引き起こします。もっとも重症な皮フ症状は、潰瘍です。潰瘍は、皮フがえぐれて皮下組織が露出している状態です。静脈瘤による皮フ症状の多くは、膝より下に認められることが多く、また、皮フ科を受診し、軟膏(なんこう)治療などで一時的に良くなるが、再発を繰り返すことも特徴です。皮フ科の医師から、血管を調べた方がいいと説明された方や長年皮フ科を受診しても、良くならない上記症状を有する方は、ご相談下さい。

むくみ(浮腫)

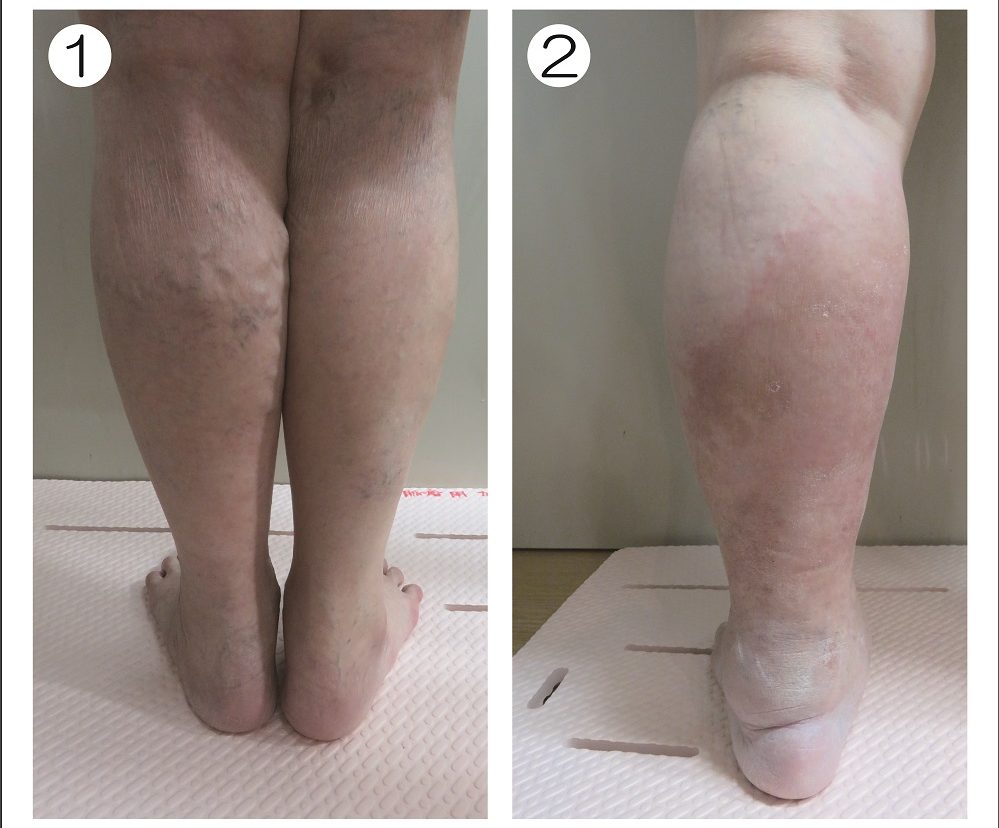

①左足が右足よりも太く、むくみを認めます。

①左足が右足よりも太く、むくみを認めます。

②左ふくらはぎに広範囲の湿疹とむくみを認めます。

湿疹、色素沈着

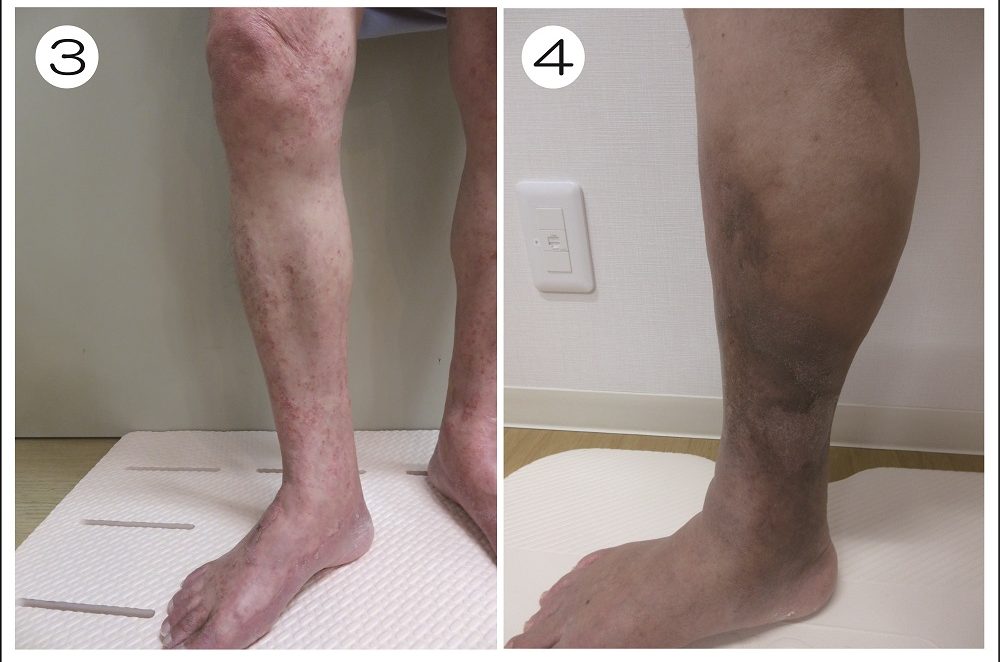

③膝下全体に湿疹を認めます。

③膝下全体に湿疹を認めます。

④茶~黒色の皮フの色調の変化を認めます。足の内側の皮フは脂肪皮フ硬化により硬くなっています。

潰瘍(かいよう)

⑤足関節内側に潰瘍(かいよう)を認めます。皮フがなくなり、皮下組織が露出している状態です。

⑤足関節内側に潰瘍(かいよう)を認めます。皮フがなくなり、皮下組織が露出している状態です。

⑥足関節内側に潰瘍を認め、露出部に黄色の壊死組織を認めます。壊疽組織は、傷の治癒を遅延させます。

下肢静脈瘤の検査

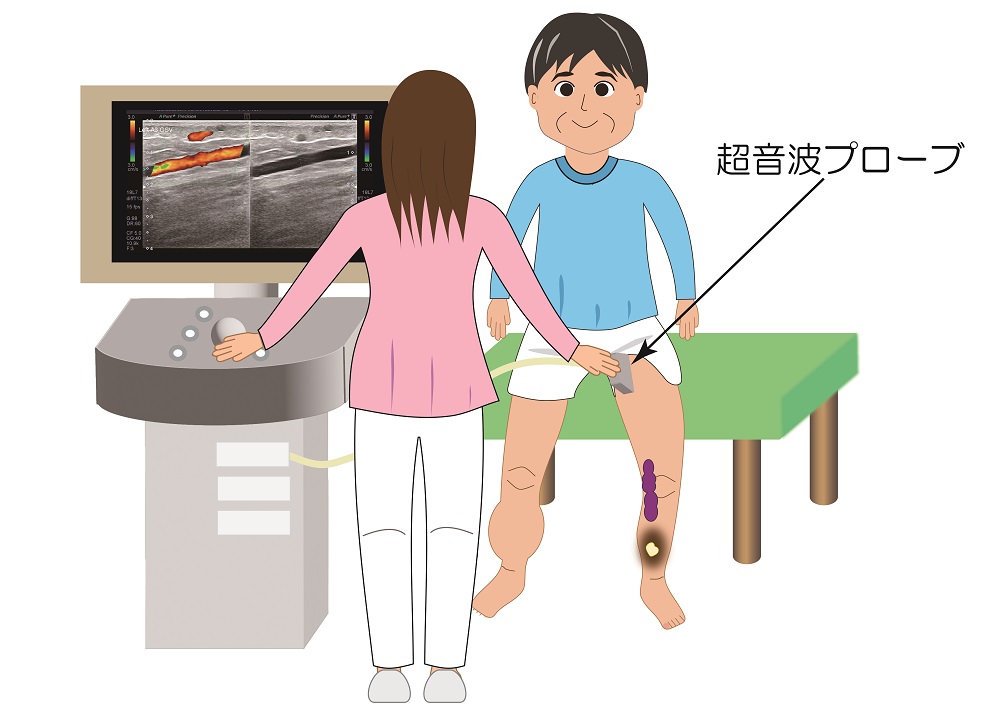

下肢静脈瘤の診断は、伏在静脈の逆流を確認することが重要です。伏在静脈の逆流は超音波(エコー)検査で調べることができます。超音波検査は、図のように足の付け根から脹ら脛(ふくらはぎ)までの皮フに超音波プローブを当てて行います。超音波検査の所用時間は、10-15分程度で、痛みのない検査になります。足の付け根の観察が非常に重要であり、検査時に、きつい下着を着けていると、検査が正確に行えないため、できるだけ余裕のある下着でご来院ください。当院では、紙パンツもご用意しております。超音波検査以外では、CT検査で静脈瘤の分布や血管どうしのつながりを把握することもあります。CT検査が必要な場合には、専門の施設を紹介させて頂いております。

下肢静脈瘤の診断は、伏在静脈の逆流を確認することが重要です。伏在静脈の逆流は超音波(エコー)検査で調べることができます。超音波検査は、図のように足の付け根から脹ら脛(ふくらはぎ)までの皮フに超音波プローブを当てて行います。超音波検査の所用時間は、10-15分程度で、痛みのない検査になります。足の付け根の観察が非常に重要であり、検査時に、きつい下着を着けていると、検査が正確に行えないため、できるだけ余裕のある下着でご来院ください。当院では、紙パンツもご用意しております。超音波検査以外では、CT検査で静脈瘤の分布や血管どうしのつながりを把握することもあります。CT検査が必要な場合には、専門の施設を紹介させて頂いております。

下肢静脈瘤の治療

治療としては、硬化療法や血管内焼灼術(レーザー、高周波)、血管内塞栓(そくせん)術、外科的手術(ストリッピング手術)、弾性ストッキングなどがあります。詳しくは下肢静脈瘤の治療のページをご確認ください。

当院の下肢静脈瘤が

選ばれる理由

Point

01

下肢静脈瘤の

専門医師による日帰り手術

当クリニック院長は、学会でも末梢血管のライブデモンストレーションを行うなど、下肢静脈瘤治療の基本となるカテーテル治療を得意としておりますので、ご安心してお受けください。

Point

02

痛みが少ない治療

下肢静脈瘤治療では、局所麻酔を効かせた状態で行いますので、術中に痛みを感じることはありません。麻酔を打つ際にチクッとした痛みを感じる程度です。

Point

03

土日も診療・治療実施

当クリニックでは、土日も診察・治療を実施しております。忙しくて平日の受診が難しい方も仕事などへの影響を最低限に抑えて通院いただくことができます。

Point

04

治療は保険適用

下肢静脈瘤の治療では、すべて保険が適用されます。さらに高額療養費制度や限度額認定証を提示することによって費用負担をさらに抑えることも可能です。

Point

05

症状に合わせて

複数の術式から治療法を選択

一言に下肢静脈瘤といっても、下肢静脈瘤には複数の種類があり、下肢静脈瘤の種類に応じて治療法が異なります。当院ではあらゆる治療に対応し、種類に応じて適した治療法のご提案が可能です。

当院では、「カテーテル治療」および「心臓・血管」の専門医による下肢静脈瘤の日帰り治療を提供しております。足の血管でお悩みの方は、東京都台東区「浅草橋駅」徒歩1分の「あさくさ橋心臓と血管のクリニック」までご相談ください。

【記事監修】

あさくさ橋心臓と血管のクリニック

院長 高橋 保裕

下肢静脈瘤血管内焼灼術実施医・指導医(https://www.jevlt.org/ja/)

下肢静脈瘤血管内焼灼術実施医・指導医(https://www.jevlt.org/ja/)

循環器専門医

心血管カテーテル治療専門医

開院前に勤務していた大学病院や地域中核病院では、1万件近い心臓や末梢血管のカテーテル治療に携わり、様々な症例に対して豊富な治療経験を持ちます。

近年では「ライブデモンストレーションのライブオペレーター」として各学会に招待され、カテーテル治療を学ぶ多くの医師の前で治療を行うなど、技術指導者としても活動しています。

「患者様を自分のたいせつな家族と思って診療する」をモットーに、下肢静脈瘤日帰り手術(カテーテル治療)や一般循環器診療を行っております。